|

|

|

|

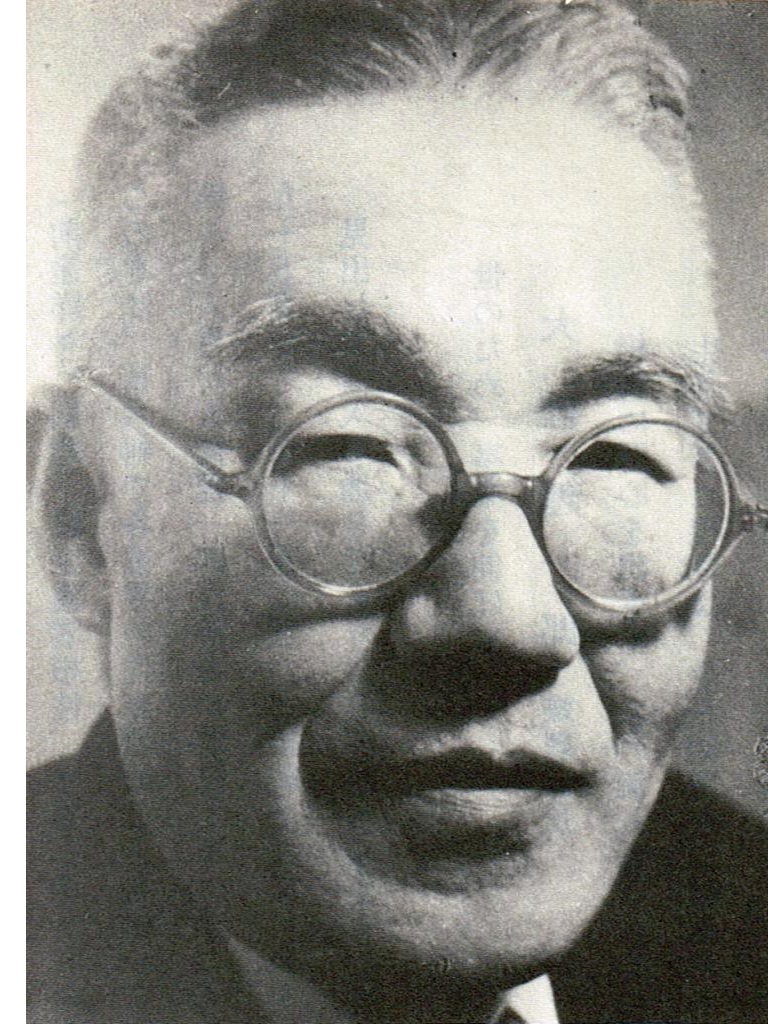

前回、ちょうど蝶理のあれこれを調べたりしたので、この機会に、ネット上にあまり上がってきていない、蝶理としての創業者である、大橋理一郎氏について書き残しておきたいと思います。蝶理は「文久元年(1861年)」に創業と言いつつも、創業から明治22年、後に理一郎を襲名する「大橋理之助」氏が生まれるまでの間のことは、あまり分かっていません。

今でも京都の大橋家には伝わっているのかもしれませんが、文書としての資料は、蝶理には残っていないものと見えて、出版物などにも記載がありません。もちろん当時の関係者で今もご存命という方はいらっしゃらないことでしょう。なにしろ幕末の150年前のことです。

![ZACK 20296 BEVO ドイツZACK社製モダンデザインのサーマルボトルクーラー [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000015473.jpg) |

![[サンプル品] ZACK 20551 CUNEA ドイツZACK社製モダンデザインのワインボトルホルダー [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000059723_qWGtokQ.jpg) |

![ZACK 20569 ALTO ドイツZACK社製モダンデザインのボトルラック(8本用) [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000000973.jpg) |

![ZACK 30788 ETARE ドイツZACK社製モダンデザインのボトルバスケット [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000019703_PdaDzCD.jpg) |

明治22年、京都市上京区大宮通五辻上ル芝大宮町八番地、つまり前回お邪魔した萬重さんの倉庫となっている地にて、父辰四郎、母ふさの長男・理之助として生まれます。この辰四郎という人は、兵庫県の「和田山町(現在は朝来市)」の出身とあり、京都の大橋家へ養子に入ったものか、大橋家が元々和田山の出自であったのかは不明ですが、当時の大橋商店はこの和田山出身者で多く占められていたようです。

4年後の明治26年に理一郎へと改名し、大正10年、息子である理之助へと大橋商店を継がせると同時に理左衛門へと改名し、隠居します。この時「理一郎」を襲名した理之助が、後のいわゆる蝶理の大橋理一郎です。この「理一郎」という名前が、親子二代の間だけで継承されたものなのか、大橋商店初代から代々受け継がれてきた名跡であるのかもまた不明です。

|

|

|

|

理一郎(ここからは理之助=二代目理一郎を理一郎とします)の幼少期から蝶理として人絹、合繊と軸足を移して発展を遂げるまでの期間について、とある新聞紙上で、理一郎氏ご自身が語られたものが残っているので、ここに転記します。(新聞紙名は不明)

「もともと私は商人になる気はなかった。地味な性格にさからわず私は勤め人になり、家業は弟につがすつもりだった。だから当時、京都では商人の子はきまったように京一商はいったのに私は京一中へ進んだ。ところが弟が若死にしてしまい、私の人生コースはもとの長男の立場に引き戻された。

こうして中学をおえると同時に家業につき、仕事にはげんだが、そのうちに、いまの姿にあきたらなくなってきた。一時は商人になりたくないと思ったほどだから、世間一般の若ダンナとは違ったものを持ち合わせていたのか。それとも事業欲が出てきたのだろうか。ともかく、なんらかの形で脱皮が必要だとみた。

まず生糸は価格が高く、しかも回転率が悪いので、ぼう大な資金のいる割りに利益があがらない。世の中はどんどん進んでいくとき、こんなテンポののろい商売では思う存分に発展できそうにない。もう一つ若い私の胸に響いいたのは、生糸問屋は若い人が力いっぱい働けるところではないということだった。

![ZACK 50670 ATACIO ドイツZACK社製モダンデザインのコートラック [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000005763.jpg) |

![ZACK 50684 VESTOR ドイツZACK社製モダンデザインのコートラック [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000005893.jpg) |

![ZACK 50688 TEROS ドイツZACK社製モダンデザインのコートスタンド [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000018543.jpg) |

![ZACK 50690 ABILIO ドイツZACK社製モダンデザインのコートラック [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000005903.jpg) |

当時、十人ほどの店員が骨トウ品商のような静的な空気のなかで働いていた。用事がないわけではなかったが、やりがいのある仕事は、この商売には少なかった。私と同じ年代の店員が将来の希望を見出しかねているのを知ると、店に活気を導入し、この人たちに前途をあたえたかった。

そのころ同じ糸問屋でも綿糸を扱っているところは、見ているだけでこちらまでカケ出したくなるほどの活況があったが、すでに販売地盤はガッチリと固められていた。メッカの大阪には大手の綿糸問屋が商勢をきそい合い、いまさらスケールの違う西陣の生糸問屋の出る幕ではなかった。

そんなとき、帝人がわが国化学繊維の始祖となった人絹を発売したのである。その少しまえ、イタリア、英国から人絹糸が輸出され、ごく一部、リボンやヒモ類につかわれてはいたが、生糸より安いことがウケ、大衆の人気は悪くなかった。これが日本でできれば伸びるに違いないと私はにらんだ。

![ZACK 50719 INDICI ドイツZACK社製モダンデザインのピクトグラム(禁煙エリア用) [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000006083.jpg) |

![ZACK 50715 INDICI ドイツZACK社製モダンデザインのピクトグラム (トイレ表示板WC)[在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000006043.jpg) |

![ZACK 50717 INDICI ドイツZACK社製モダンデザインのピクトグラム (携帯電話禁止エリア) [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000006063.jpg) |

![ZACK 50712 INDICI ドイツZACK社製モダンデザインのピクトグラム(男女兼用トイレ表示板)[在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000006013.jpg) |

価格は安いし、回転率もいい。しかもまだどこも扱っていない処女商品だから、こちらの努力次第でいくらでも腕がふるえるのが大いに気に入った。大正15年、いまらかちょうど35年前のことである。

「向こうは人絹やってる」という言葉の裏には、同じ原糸問屋でも人絹を扱う店を低くみるひやややかな意味がこめられていた。そしてはじめのうちはそう言われても仕方がない得意先も少なくなかった。地元の西陣はもとより、足利、桐生、福井各機業地など生糸問屋として築いた地盤を生かして売り込んだが、買ってくれる機屋には二つのケースがあった。

一つは新しい原料と取り組んでいこうという研究から、もう一つは生糸を手当てする資金がなく、やむなく安い人絹糸を買うのだった。生糸一筋に生きてきた父が人絹にはいい顔をしなかったのも、二流問屋にみられるのがイヤだったからに違いなかった。

品質の方ははじめはこれに似たことがないではなかった。苦心して納品した機屋から染めつきがよくない、染めムラができるなどの苦情が舞い込み、なかには染めているうちに人絹が消えてしまったというのまであった。

化学染料の作用によるものだが、こちらは笑い話ではすまされない。苦情がくるたびにメーカーの帝人(大阪)へ走り、なぜうまく染まらないのかを一緒に研究した。メーカー、問屋、そして機屋も、みんなどうすればいいのか分からない草分け時代は、ほんとに苦しいものだ。しかし、大きな失敗から大きな改良が生まれた。

![ZACK 22189 FLOWAS ドイツZACK社製モダンデザインのウォータリングカン(ジョウロ) [入荷待ち]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000048693_YIzZBDO.jpg) |

![ZACK 30630 TARDO ドイツZACK社製モダンデザインのボウル [お取寄せ]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000019673_GGnM94g.jpg) |

![ZACK 30631 PERTO ドイツZACK社製モダンデザインのボウル [お取寄せ]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000019683_ILDr0FA.jpg) |

|

「あんな吹いたら飛ぶようなところへ、なんで売らはんネ」私がメーカーで取引しているとき大阪の人絹問屋がメーカーの営業マンにしゃべっていた。吹けば飛ぶようなというのは私のことである。西陣では羽ぶりをきかせていた生糸問屋も大阪の問屋連中には相手にされなかった。

しかし、私は「受け渡し」など人絹問屋としての知識をつみ重ねながら、一歩一歩進んでいった。間もなく人絹糸の用途がこれまでのヒモ類、メリヤスから、伊達帯、へこおび、さらに着尺へとひろがり、各機業地に配置しておいた営業所が年々いそがしくなっていった。

さらに昭和4年、インド向けを皮切りにはじめていた人絹糸、人絹織物の輸出も、メキシコなど各国で成功、やがては満関支の大陸市場にも進出することができた。こうして昭和10年から13年までの人絹ブーム時代には、世界一といわれたわが国生産高の1/3を私の手で取り扱うことができた。

“吹けば飛ぶような”カケ出し時代からの十余年は苦しかった。というよりただあけてもくれても仕事で、京都と各機業地の間を往復する夜行列車のシートだけが私の休息所だった。だが、私に商才があったとは思えない。むしろその逆である。」

![ZACK 22446 ANGO ドイツZACK社製モダンデザインのナプキンホルダー [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000019623_0tcE7lb.jpg) |

![ZACK 20844 COLLO ドイツZACK社製モダンデザインのナプキンホルダー(紙ナフキン) [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000001463.jpg) |

![ZACK 22468 SERVO ドイツZACK社製モダンデザインのナプキンホルダー(紙ナフキン) [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000001943.jpg) |

![ZACK 20864 BEVO ドイツZACK社製モダンデザインのナプキンホルダー [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000015533_shHKZyZ.jpg) |

転載終わり。

僕などは入社した当初から、蝶理は既に従業員2000人程度の株式会社でしたから、「蝶理がやったこと」は「会社が」やったことと、当たり前のように捉えてしまうのですが、ここで理一郎氏は「蝶理がやったこと」を「私は」と一人称で語っているところに、新鮮さを感じました。

つまるところ、この頃の「蝶理」とは「蝶屋の理一郎さん」のことで、既に大橋商店でもなければ、未だ蝶理株式会社にもなってなかったわけですね。稀代の人絹商人「蝶屋の理一郎」。いいじゃないですか。なにか人物像がはっきりして、親近感が湧いてきませんか?

蝶理だけに限らず、日本の大手企業は創業者にフォーカスしてPRするのがあまり得意ではないようです。和を持って集団を優先するという、日本人の社会性でしょうか。会社のHPの沿革ページやなにかの記念に発行される社史などには当然「歴史」として書かれてはいるのでしょうけれど、ブランディングに活用するようなシーンは、欧米に比べて極端に少なく感じます。

ブランド論などをちょっとかじれば、企業ブランドのアイデンティテイは、結局のところ創業者のアイデンティティに行き着くのだということに行き当るのですが、だから日本は企業ブランドが弱いのかなあ。

![ZACK 20864 BEVO ドイツZACK社製モダンデザインのナプキンホルダー [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000015533_shHKZyZ.jpg) |

![ZACK 30739 SEVORE ドイツZACK社製モダンデザインのケーキ/フルーツスタンド [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000018433.jpg) |

![ZACK 20868 BEVO ドイツZACK社製モダンデザインのキャニスターL [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000014283_E6ozMDR.jpg) |

![ZACK 20867 BEVO ドイツZACK社製モダンデザインのキャニスターS [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000015543.jpg) |

「あなたは誰ですか?」という問いに対して「技術で未来を築く」とか「人と環境に優しい」とか言ったところで、ブランドとしてパーソナリティがくっきりと浮かび上がるとは思えません。また「中央〇〇」とか「第一✖✖」、「国際□□」なんて社名も薄いですよね。

そういう意味で「蝶理」というのはユニークで、アインデンティティを醸成しやすい、とてもいい社名だと思うのに、「蝶理という名前は蝶屋の理一郎って意味だよ」という言い方の説明は、ついぞ聞いたことがない。ずっと「文久元年創業の~、生糸問屋の~、蝶は蛾の~、」と聞いてきました。そのくせ文久元年に「大橋商店」を創業した人物の名前は分かっていない。少なくとも出てこない。

現在の蝶理のHPの沿革ページがどうなっているのかと思って見てみましたら、どうやら大橋理一郎という名前すら記載されていないようです。(笑) もったいないなあと思う以前に、「文久元年創業」であることを全面に押し出すのであれば、文久元年の、大橋商店創業時のエピソードを、もっと掘り下げてみてはどうか。

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ。」と言いますが、数十年ぶりに漸く生え抜きによる社長奪還がなった今、創業の歴史を少し探ってみてはいかがでしょうか。

萬重さんでメシでも食いながら?

つづく?

![ZACK 20870 BEVO ドイツZACK社製モダンデザインのティーポット [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000014033.jpg) |

![ZACK 24006 CERA ドイツZACK社製モダンデザインのコーヒーキャニスター [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000019663_KV0be1b.jpg) |

![ZACK 24004 CERA ドイツZACK社製モダンデザインのティーキャニスター [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000019643_rzYic6f.jpg) |

![ZACK 20213 CURO ドイツZACK社製モダンデザインのネスプレッソ用カプセルタワー [在庫有り]](https://shop17-makeshop.akamaized.net/shopimages/besign/0000000000483.jpg) |